Tecnologias monetárias e de crédito manejando (e sendo manejadas por) diferentes corpos

20 de maio de 2013, dia de sol em Niterói, à beira da Baía de Guanabara, de frente para o Rio de Janeiro. Em frente ao Morro do Preventório, pergunto onde fica o banco. Sem pestanejar, um motoboy aponta para o local, logo na subida do morro. Entrando no modesto banco comunitário, encontro Márcia Guedes, com quem vou conversar. Perguntei por Marcos Rodrigo, que não estava no banco: tinha ido tentar convencer mais um comerciante da importância da aceitação do Prevê, moeda comunitária. Uma tentativa de fortalecer a circulação da riqueza no próprio Preventório, o que deveria melhorar a vida de todos. Ao voltar, Marco disse que dessa vez não teve sucesso completo: “Marco, gosto muito de você, sou muito amigo do seu pai, mas… não vou aceitar o Prevê”, disse o comerciante. Avistamos um morador do Preventório, pescador, chegando ao banco. Ele está com problemas hoje: a pesca não rendeu, e isso terá implicações imediatas. Ele não conseguirá prover o básico da alimentação de sua família no final de semana. Veio tentar alguma coisa – afinal, sua esposa, artesã, já tinha lhe falado algo sobre o pequeno mas movimentado banco… Lá, entende melhor como o banco funciona – depois da convincente explicação de Sônia Faria – e decide pedir um empréstimo em Prevês (à época, em papel-moeda), sem juros, que pagará na semana que vem mesmo [1].

QUAIS CORPOS PODEM MANEJAR MOEDAS E CRÉDITOS?

Corpos os mais diversos afetam (e são afetados cotidianamente por) o que podemos chamar de tecnologias monetárias e de crédito. No Brasil, por exemplo, historicamente muitos são os excluídos do sistema bancário [2]. A cena acima mostra diferentes aspectos do cotidiano do Banco Comunitário de Desenvolvimento (BCD) do Preventório, situado em uma favela na cidade de Niterói (RJ, Brasil), que faz circular sua moeda comunitária e seu microcrédito. A estabilidade daquela rede é precária: o comerciante na cena ainda não estava convencido de que o acordo do Prevê (nome da moeda comunitária local) iria mesmo valer na comunidade. Nada mais natural para quem vive imerso em um acordo (o do uso dos Reais, moeda nacional do Brasil) quase que “natural”, dado, ou inconsciente, como coloca Bernard Lietaer (2003). Guardadas as proporções, tal como nos “[…] Estados Unidos do início do século dezenove, [onde] havia enorme variação física nos tipos de dinheiro” (ZELIZER, 1998), e cada estado daquele país acordava sobre sua moeda, o BCD do Preventório vem desde 2008 construindo um novo acordo, com uma moeda comunitária, válida dentro da comunidade.

O exemplo da região metropolitana do Rio de Janeiro é um entre as 115 experiências da hoje chamada Rede Brasileira de Bancos Comunitários, iniciada em 1998 com o Banco Palmas (Fortaleza, Ceará). Os BCDs em geral reúnem práticas articuladas de microcrédito e de moedas comunitárias, permeadas por um forte engajamento local. Esse manejo comunitário de moedas (seja na “criação” ou no empréstimo) pode soar estranho para alguns, mas na verdade encontra suporte em campos de estudo como a antropologia da economia: autores como Karl Polanyi, por exemplo, ressaltaram a existência tanto das “moedas de uso geral” (all purpose money), como das “moedas de usos específicos” (special purpose money) (DISSAUX; FARE, 2017, p. 8). Na atualidade, este espectro iria desde as moedas nacionais e continentais (no primeiro caso, como os Reais e o Dólar) até os Prevês (RJ, Brasil) e as Ithaca Hours (Nova York, EUA), passando pelas milhas das companhias aéreas (no segundo caso) [3]. Dissaux e Fare (2017) aderem à ideia da pluralidade monetária, no sentido, por exemplo, da existência “de formas e de moedas diversas (como as moedas associativas)” (DISSAUX; FARE, 2017, p. 9, tradução nossa). Para eles,

a ideia segundo a qual as moedas são construídas por Estados é contradita por muitos estudos sobre a proliferação de instrumentos monetários produzidos por outros corpos (HART; ORTIZ, 2014, p. 473, grifo nosso, tradução nossa).

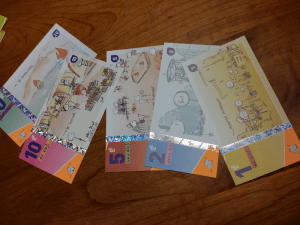

Museu de moedas sociais, no Banco Palmas. Fonte: o autor (2015).

Assim, a noção de pluralidade monetária propõe que outros corpos, para além dos Estados, são capazes de manejar moedas e crédito. As discussões sobre quem pode emitir moedas e quem pode definir regras de crédito são temas atuais em diversas arenas, como as discussões sobre a saída ou não de países da zona do Euro (COUTROT, 2017). Mas, como veremos adiante, se os corpos emissores de moedas não estão necessariamente restritos ao Estado, também não se reduzem aos bancos privados e ao chamado “Mercado”, por vezes entendido como uma entidade oposta ao Estado, ou como algo que seria “natural”, cujas leis pairariam sobre nossas cabeças, independente de territórios ou épocas.

CORPOS PRÓXIMOS, CORPOS COM CRÉDITO: O COMUNITÁRIO COMO POSSIBILIDADE

Os BCDs brasileiros podem ser vistos como uma alternativa de corpos provedores de crédito (e de moedas comunitárias), próximos daqueles corpos em geral excluídos das tecnologias financeiras, como pobres, negros e mulheres das periferias das cidades. As experiências desses bancos comunitários conectam-se com categorias como a da autonomia de determinada coletividade, de modo a constituir relações entre “soberania monetária” e “soberania política”, o que coloca em prática “soberanias imbricadas” (DISSAUX; FARE, 2017, p. 12). Em sua metologia, a comunidade seria como um “balde furado”, cujo problema da pobreza passaria pelo costume dos moradores em adquirir produtos e serviços de “grandes marcas” e grandes empresas, de fora da comunidade (QUEM…, 2014). Para contrapor essa prática, os BCDs propõe construir “rolhas” para fechar os “buracos do balde” e manter a riqueza no local, na comunidade, o que dá origem às duas principais ferramentas da metodologia dos BCDs: o microcrédito e a moeda comunitária (lastreada com paridade em Reais). Alguns autores traduzem a experiência brasileira relacionando-a com a categoria dos commons (HUDON; MEYER, 2016),

um conjunto de práticas institucionais e de instituições constituídas que respondem ao princípio segundo o qual um grupo mais ou menos amplo se envolve em uma atividade coletiva produtora de bens tangíveis ou intangíveis, colocados à disposição dos commoners ou de uma coletividade maior, segundo regras democráticas de auto-organização (LAVAL, 2016 apud DISSAUX; FARE, 2017, p. 2, grifos nossos, tradução nossa).

A categoria dos commons, alvo do trabalho de Elinor Ostrom (prêmio Nobel de 2009) sobre o manejo comunitário de recursos naturais, é trazida por Hudon e Meyer (2016), sob outro olhar: eles sustentam o caso brasileiro dos BCDs como um exemplo de commons em que as tecnologias da moeda e do crédito são transformadas graças ao “espaço público local de deliberação que instituem”. Os BCDs atenuariam assim o potencial de exclusão embutido nas tecnologias mainstream de microcrédito, ao facilitarem as regras de acesso à comunidade local (HUDON; MEYER, 2016, p. 15). As distinções entre as abordagens dos bancos comunitários (instituições comunitárias associativas) e aquelas de outros corpos, instituições mais formais de fomento ao microcrédito (como bancos e corporações), aparecem nos encontros entre essas duas abordagens. Em um desses momentos, Sônia Faria, presidente do BCD do Preventório, comentou sobre a metodologia de uma agência de microcrédito governamental:

[a] gente não faz isso. […] Aí o cara [que quer o empréstimo] vai ser caçado [quando ele mais precisa]. […] É hora de dar mais amor (FARIA, 2015).

Sônia referia-se a duas diferenças: o processo de concessão do crédito e o de cobrança da dívida. A cobrança pelo pagamento do empréstimo, no caso do banco comunitário, é uma cobrança quase que entre vizinhos, que “estão sempre ali” – “o cara fica até sem graça [de não pagar]” (FARIA, 2015). Já Joaquim Melo (2016), um dos fundadores do Banco Palmas, afirma que para o “banqueiro comunitário”, se o BCD empresta para 100 pessoas e 70 pagam em dia, o banco cumpriu sua missão, contribuiu para aquelas pessoas saírem da miséria; mas “na cabeça do cara do banco [tradicional], é uma tragédia […], são 30% de inadimplência” (MELO, 2016). A sensação de Sônia é confirmada por números, mais otimistas que o exemplo de Joaquim: dados do BCD do Preventório no período entre 2011 e 2014 mostram uma inadimplência nos empréstimos da ordem de 15% para ambas as modalidades de crédito (FARIA, 2018), taxa compatível com a média nacional para empréstimos abaixo de R$ 1.000,00 (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2015, p. 6, 14-15).

Outra diferença entre as tecnologias de microcrédito: a agência conduzia a avaliação da concessão de crédito de forma centralizada e impessoal, com consulta ao Serviço de Proteção ao Crédito (banco de dados centralizado) [4]; já o Banco do Preventório realizava sua avaliação considerando a proximidade, a vizinhança, o histórico familiar. A diferença dialoga com estudos sobre o mercado de crédito nos EUA e na Europa, onde “a interação face a face à moda antiga entre funcionários dos bancos e clientes” – o que De Blic e Lazarus (2007) chamam de teste, ou julgamento, de crédito (l’épreuve du crédit) – é agora rotinizada (FOURCADE; HEALEY, 2010, p. 566, tradução nossa). No Brasil, essa rotinização não envolve necessariamente a interação face a face e a proximidade, o que prevalece são pontuações de crédito (credit scoring) que consideram dados como endereço, renda mensal, ações judiciais, dívidas abertas, além da consulta e o fornecimento de dados a órgãos como o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e a Serasa Experian [5].

João Manoel Santos (“Seu Joãozinho”, Banco Terra, Espírito Santo) fala para mais de 20 bancos comunitários, no Encontro Solidários 2018 (1º Encontro Global de Bancos Solidários de Desenvolvimento). Fonte: cobertura do evento, disponibilizada na rede social Instagram (2018).

É interessante notar que tais visões podem incorporar distâncias entre aquele que precisa e aquele que oferece dinheiro. Ao defender que o econômico está sempre conectado ao social, alguns apontam que “os verdadeiros pobres são [considerados] aqueles a quem ninguém concedeu um empréstimo” (FONTAINE, 2008, p. 36, tradução nossa). Analisando a importância do crédito entre os pobres desde a Idade Média na Europa, Fontaine (2008) argumenta que um dos indicadores de “proximidade social” entre credor e devedor eram as taxas de juros (FONTAINE, 2008, p. 51), que variavam entre os círculos, dos mais próximos aos mais distantes – desde a própria família até pessoas de fora da cidade, passando por patrão, “aristocracia, instituição religiosa ou a elite da aldeia” (FONTAINE, 2008, p. 35). Quanto mais próxima a relação, menores eram os juros cobrados, e, além disso, quanto mais bem relacionado, mais difícil era da dívida ser efetivamente cobrada. Nessa linha, o argumento de Fountaine fortalece os BCDs como ferramentas comunitárias de proximidade e de barateamento do acesso ao dinheiro, em populações tidas como “pobres”.

A MOEDA COMUNITÁRIA COMO UMA TECNOLOGIA BANCÁRIA ASSOCIATIVA

Quais seriam os limites para esse microcrédito, entendido como uma tecnologia bancária comunitária? A metodologia dos BCDs é avaliada por alguns como mais “avançada” do que o Grameen Bank, concebido por Muhammad Yunus (Nobel da Paz de 2006), já que “ajuda mais seus clientes a sair da pobreza” [6]. Contudo, um limite importante relaciona-se à necessidade de constituir um fundo em “dinheiro” (no Brasil, os Reais). Como levantar esses fundos? Várias saídas são possíveis, desde crowdfundings (no Brasil, “vaquinhas”) a doações de organismos internacionais e políticas públicas [7]. Vale aqui trazer o exemplo de outro banco comunitário brasileiro, atualmente com a maior movimentação no Brasil (e possivelmente uma das maiores do mundo em termos de moeda comunitária): “em torno de 6 milhões de reais ao mês, pagos em renda básica” (SCIAMMARELA, 2020). O Banco Mumbuca foi instituído em 2013 pela prefeitura de Maricá (cidade a 60 Km da cidade do Rio de Janeiro), para pagar uma quantia de R$84,00 mensais a famílias de baixa renda, em moeda comunitária – a Mumbuca. Desde então o projeto vem ganhando contornos de uma renda básica oferecida pela prefeitura a um número crescente de cidadãos, por meio de um banco que vem conquistando a autonomia de um banco realmente comunitário.

Quero destacar aqui dois pontos do caso da Mumbuca, que se relacionam a soluções para prover fundos para os bancos comunitários. O primeiro é que o projeto é financiado em grande medida por tributos pagos à prefeitura referentes à exploração do petróleo: para cada Mumbuca entregue a um beneficiário, existe um Real sob guarda do BCD. Vale dizer, Maricá é atualmente o município brasileiro que mais recebe recursos financeiros oriundos dessa atividade. O outro ponto diz respeito a como essa circulação de moeda comunitária pode ela mesma gerar fundos para microcrédito: em abril de 2018, o banco anunciou que a circulação da Mumbuca havia possibilitado a arrecadação de um total de trinta e três mil Reais, entre fevereiro e maio daquele ano (FARIA, 2018). Essa geração de um fundo comunitário foi possível graças a uma legislação brasileira que desde 2013 permite que instituições “não bancárias” administrem arranjos de pagamentos eletrônicos [8]. O BCD começou então seu programa de microcrédito, sem juros, financiado exclusivamente pelos recursos oriundos da circulação da Mumbuca.

Empreendedores clientes do MumbuCred (microcrédito em Mumbucas), em encontro do banco com secretários da prefeitura de Maricá. Fonte: o autor (2018).

No caso de Maricá, a adoção da moeda comunitária digital possibilitou a concessão de crédito, a qual envolve uma metodologia de rodas de conversa, as “cirandas” – reuniões abertas à participação da população, o que trouxe um incremento na proximidade entre banco e comunidade (FARIA, 2018). Em 2018, começaram as cirandas de microcrédito, bem como as “oficinas para explicar o funcionamento do aplicativo e as possibilidades que surgem com sua utilização. Conseguimos formar laços, onde eles [os beneficiários] passam a compreender melhor o funcionamento do Banco” (SCIAMMARELLA, 2018). Esse casamento virtuoso entre uma política pública, o mundo das moedas comunitárias e o mundo dos microcréditos comunitários parece ser um caminho interessante para o levantamento de fundos e para uma crescente autonomia dos BCDs. Diversas experiências de moedas comunitárias com lastro em moedas oficiais estão espalhadas pelo mundo – como o Lixo (Lisboa, Portugal) e a L’Elef (em Chamberry, França) –, porém, em geral, desarticuladas de iniciativas de microcrédito [9]. Essa articulação pode potencializar vínculos comunitários, em que a decisão de concessão de crédito está próxima à população, permitindo apoio a uma grande variedade de iniciativas, como: reciclagem e reaproveitamento de resíduos; coletivos de mulheres artesãs; consumo local e emergencial (casos reais do BCD do Preventório); pequenas reformas habitacionais (BCD Mumbuca); grupos culturais (BCD Palmas).

O Lixo, moeda obtida a partir de recicláveis, Freguesia de Campolide, Lisboa. L’Elef, moeda que circula em paridade com o Euro, Chamberry, interior da França. Fonte: o autor (2017).

Por fim, é importante mencionar ainda outras experiências também altamente potentes e geradoras de crédito comunitário, porém razoavelmente desconectadas do “dinheiro”. Augusto Corrons aponta que os tipos de moedas comunitárias que descrevemos até aqui respondem por menos de 10% de um total de “3.418 projetos, distribuídos em 23 países, em todos os continentes” (CORRONS, 2017, p. 69-70, tradução nossa). O autor observa que mais de 90% das experiências enquadram-se nos chamados bancos de tempo – com experiências relevantes nos EUA (como as Ithaca Hour, Nova Iorque) e em outros países, como o Japão e o Reino Unido – e nos sistemas de crédito mútuo, em que os membros de uma comunidade divulgam suas ofertas e demandas, e “o crédito de uma pessoa é igual ao débito de outra, de modo que as contas sempre somem zero” – enfatizando o caso dos LETS (Local Exchange Trading System), em especial no Canadá, Reino Unido, Nova Zelândia e Austrália (CORRONS, 2017, p. 70, tradução nossa) [10].

Para deixar essa linha um pouco mais concreta para o leitor, encerro com dois exemplos de iniciativas brasileiras, relacionadas às chamadas produtoras culturais colaborativas [11]. Pedro Jatobá (2016) defende que elas implementam “um banco de tempos com uma moeda 100% eletrônica”. Tais coletivos podem ser traduzidos como soluções que visam escoar produções/riquezas (um produto, um serviço, um saber) de um coletivo para pessoas com pouco acesso a dinheiro. Por exemplo, para ter acesso a um curso de teatro na Universidade Livre do Teatro Vila Velha (Salvador, Bahia), o estudante pagava parcialmente sua mensalidade na moeda comunitária “Tempos”: dito de outra maneira, os estudantes assumiam uma dívida que podia ser paga em serviços demandados pelo teatro (e formativos para o ator), como divulgação das peças, bilheteria, iluminação etc. Metodologia semelhante foi desenvolvida em um espaço cultural na Universidade Federal de Pernambuco: a produtora Colabor@tiva.PE oferecia produção de shows, videoclipes, cursos etc., tudo quantificado em “Conchas”. Os empréstimos nessa moeda social eram saldados por meio de trabalhos dos “clientes”, seja atuando como segurança dos shows, seja realizando a manutenção dos jardins do espaço.

Tais arranjos se configuram também como tecnologias associativas de crédito, em que a concessão do crédito distancia-se de práticas do credit scoring (como a impessoalidade, a independência entre tomador e fornecedor do empréstimo, e, além disso, a premissa da existência do “dinheiro”), e aproxima-se da noção de que “não existiria sociedade sem moeda na medida em que a moeda é constitutiva da dívida, e que os laços da dívida – entre os indivíduos eles mesmos e entre os indivíduos e a totalidade da sociedade – são as fundações de toda sociedade” (DISSAUX, FARE, 2017, p. 7).

NOTAS

[1] Cena inspirada em minhas vivências no Banco Comunitário do Preventório, adaptada de Faria (2018).

[2] Apenas 53% da população brasileira economicamente ativa tem conta em banco, e somente 7% movimentam a conta mais de uma vez por mês (GONZALEZ, 2016); 88% dos brasileiros que usam bancos “sacam [seus salários] e mais nada” (ALVES, 2016).

[3] Mais em https://www.investopedia.com/terms/i/ithaca-hours.asp.

[4] Mais em https://www.spcbrasil.org.br/.

[5] Mais em https://www.dicionariofinanceiro.com/credit-score/ e https://editalconcursosbrasil.com.br/blog/mercados_credit-scoring/.

[6] Afirmação do belga Bernard Lietaer, tido como um dos maiores especialistas no assunto. Faleceu em 2019. Mais em https://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi0202200907.htm, https://exame.com/mundo/muhammad-yunus-criador-do-microcredito-ganha-o-nobel-da-paz-m0114107/ e https://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Yunus.

[7] Para um exemplo de vaquinha associada ao Banco do Preventório, ver https://comite.bancopreventorio.org.br/. Foi por meio de doações externas que o Banco Palmas colocou suas primeiras moedas comunitárias em circulação (FAIA, 2018, p. 62).

[8] Especialmente a legislação de pagamentos eletrônicos (lei 12865/2013), que permite que instituições não financeiras administrem sistemas de pagamentos eletrônicos e sejam remuneradas por isso. Aos olhos do Banco Central do Brasil, os bancos comunitários não sã formalmente bancos, mas “fintechs”. A legislação foi um ator fundamental para que o quadro brasileiro do futuro das moedas sociais começasse a ganhar traços digitais.

[9] Mais em https://www.rtp.pt/noticias/pais/pago-em-lixo-a-junta-de-campolide-faz-negocio-para-premiar-a-reciclagem-e-a-compostagem_a1202601 e https://lamonnaieautrement.org/elef.

[10] Mais em http://reconomy.org/what-you-can-do/alternative-banking-and-currencies/complementary-currencies/.

[11] Mais em https://transforma.fbb.org.br/tecnologia-social/produtora-cultural-colaborativa.

referências

ALVES, Nuno Lopes. Inovações tecnológicas e potenciais impactos na cidadania financeira. In: FÓRUM DE CIDADANIA FINANCEIRA, 2., 2016, Brasília, DF. Palestra… Brasília, DF: Banco Central, 2016.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Série cidadania financeira: estudos em educação, proteção e inclusão. Brasília, DF, jul. 2015. (Panorama do microcrédito, 1).

CORRONS, August. El reto de diversificar los medios de intercambio. Barcelona Metròpolis: capital em transformació, Barcelona, n. 105-6, p. 68-71, oct. 2017. Dosier. Monedas complementarias. Disponível em: <http://lameva.barcelona.cat/bcnmetropolis/wp-content/uploads/2017/10/BM105baixa.pdf>. Acesso em: 10 mai. 2017.

COUTROT, Thomas et al. Sortir de l’austérité sans sortir de l’euro… grâce à la monnaie fiscale complémentaire. Libération.fr, [S.l.], 8 mars 2017. Disponível em: <http://www.liberation.fr/debats/2017/03/08/sortir-de-l-austerite-sans-sortir-de-l-euro-grace-a-la-monnaie-fiscale-complementaire_1554260>. Acesso em: 12 jan. 2018.

DE BLIC, Damien; LAZARUS, Jeanne. Sociologie de l’argent. Paris: La Découverte, 2007.

DISSAUX, Tristan; FARE, Marie. Jalons pour une approche socioéconomique des communs monétaires. Revue Économie et institutions, [S.l.], n. 26, 2017. Approches institutionnalistes de la monnaie. Disponível em: <http://journals.openedition.org/ei/5966>.

FARIA, Luiz Arthur Silva de. Digitalizações de moedas sociais no Brasil e suas (Pré)Histórias: tensões e mediações com Estados, mercados e tecnologias. Tese (Doutorado em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia) – Programa em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018.

FARIA, Sônia. Declaração proferida durante o período de vivência de Luiz Arthur Silva de Faria no Banco do Preventório. Niterói, 2015.

FONTAINE, Laurence. L’Economie morale: pauvreté, crédit et confiance dans l’Europe préindustrielle. [Paris] : Gallimard, DL 2008.

FOURCADE, Marion; HEALEY, Kieran. Classification situations: life-chances in the neoliberal era. Accounting, Organizations and Society, [S.l], v. 38, p. 559-572, 2010.

GONZALEZ, 2016 22/11/2016 Lauro Gonzalez (Painel 3 – Mensuração do bem-estar financeiro – Coordenador do Centro de Estudos em Microfinanças e Inclusão Financeira) AFIF “desafio é como chegar na ponta” (SEBRAE).

HART, Keith; ORTIZ, Horacio. The anthropology of money and finance: between ethnography and world history. Annual Review of Anthropology, Palo Alto, Calif., US, v. 43, p. 465–482, Oct. 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1146/annurev-anthro-102313-025814>. Acesso em: 12 dez. 2017.

HUDON, Marek, MEYER, Camille. A case study of microfinance and community development banks in brazil: private or common goods? Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly. [S.l.], v. 45, n. 4, p. 116-133, 2016. Disponível em: <https://www.researchgate.net/profile/Camille_Meyer2/publication/301279861_A_Case_Study_of_Microfinance_and_Community_Development_Banks_in_Brazil_Private_or_Common_Goods/links/5724a07b08ae586b21dbc197/A-Case-Study-of-Microfinance-and-Community-Development-Banks-in-Brazil-Private-or-Common-Goods>. Acesso em: 25 mai. 2017.

JATOBÁ, Pedro Henrique Gomes. Palestra ministrada na oficina Bancos comunitários e moedas sociais, promovida pelo Comitê de Arranjos Produtivos, Inovação, Desenvolvimento Local, Regional e Socioambiental (CAR-IMA) do BNDES. Rio de Janeiro, 29 jan. 2016.

LIETAER, Bernard. Money, community & social change. [2003]. Entrevista concedida a Ravi Dykema Disponível em: <https://uazu.net/money/lietaer.html>. Acesso em: 10 mar. 2018.

MELO NETO SEGUNDO, João Joaquim de. 2016. Palestra ministrada na oficina Bancos comunitários e moedas sociais, promovida pelo Comitê de Arranjos Produtivos, Inovação, Desenvolvimento Local, Regional e Socioambiental (CAR-IMA) do BNDES. Rio de Janeiro, 29 jan. 2016.

QUEM se importa MOEDAS ALTERNATIVAS O ‘PALMAS’ Legendado em Inglês. Canal Instituto Plamas, [Fortaleza], publicado em 15 dez. 2014. YouTube. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=F5CESijAP08>. Acesso em: 28 dez. 2017.

SCIAMMARELLA, Natália. Natália Sciammarella: declaração proferida durante evento virtual “Os Brasis Profundos pós Pandemia – Economias para adiar o fim do mundo”. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=uWUWvpKr0A0>.

SCIAMMARELLA, Natália. Natália Sciammarella: declaração proferida durante evento com secretários da Prefeitura de Maricá. [27 set. 2018].

ZELIZER, Viviana A. “Money’s Worth,” Interview by Radio Australia, June 1998. Disponível em: <http://www.abc.net.au>.